仕組み

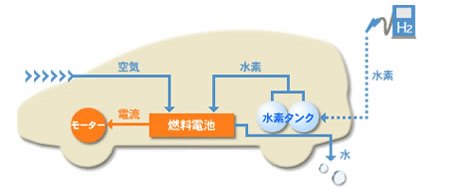

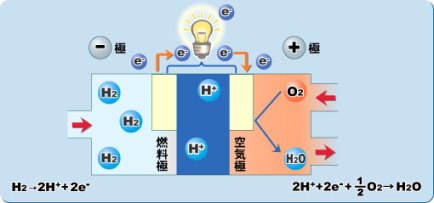

上段のイラストが燃料電池車が動く仕組みの解説図で、下段のイラストは燃料電池が発電する仕組みの解説図となっています。 (上段イラスト出典:水素・燃料電池実証プロジェクト)

一般的なガソリン車では、ガソリンを燃料としてエンジンを動かしていましたが、燃料電池車ではご覧の通り、水素を燃料電池に与えることで電力を生み出し、モーターを動かすという仕組みになっています。

なお、電気自動車もエンジンではなくモーターを採用していますが、決定的な違いは燃料電池ではなく蓄電池を用いているという点です。

燃料電池車は燃料電池を用いて自ら発電を行いますが、電気自動車では発電をするのではなく、蓄電池に電力を蓄えておいて、その電力を使ってモーターを動かしています。

また、ハイブリッドカーはガソリン車と電気自動車の中間に位置する車です。エンジンも蓄電池も搭載されているため、ガソリンを使って動かすこともできますし、電力を使って動かすこともできます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 環境への配慮 | 高コスト |

| 再生可能エネルギーとの相性 | インフラ不足 |

| エネルギー効率の高さ | 水素の製造過程での課題 |

| 短い充填時間 | エネルギー効率の損失 |

| 航続距離の長さ | 輸送と貯蔵の難しさ |

| 運転性能の向上 | 充填設備のコスト |

| 多様な用途 | 耐久性の問題 |

| インフラ整備の進展 | 競争相手の台頭 |

| 国家エネルギー政策の推進 | 水素の安全性 |

| 低温性能の強さ | 消費者の認知度と受け入れ |

燃料電池車のメリット

上の表に出てきた各メリットについてかんたんに解説します。

環境への配慮

燃料電池車の最大の特長は、走行中に排出されるのが水だけである点です。燃料として使用する水素と酸素を化学反応させることで電気を発生させる仕組みのため、化石燃料を燃焼させる内燃機関とは異なり、二酸化炭素(CO₂)や有害な排気ガスを一切排出しません。このため、大気汚染の軽減や地球温暖化の抑制に大きく貢献します。さらに、都市部では交通が原因の環境汚染が深刻化していますが、FCVの導入によりクリーンな交通手段の普及が期待されます。もし使用する水素が再生可能エネルギーから作られたものであれば、車両全体のライフサイクルでの環境負荷も大幅に低減できます。

再生可能エネルギーとの相性

水素は電気分解やバイオマスから生成可能であり、再生可能エネルギーを利用すれば完全にクリーンなサイクルを実現できます。特に風力や太陽光発電など、発電量が不安定な再生可能エネルギーは、水素を通じてエネルギーを貯蔵する手段として活用できます。この技術は、余剰電力を効率的に利用する「パワー・トゥー・ガス(P2G)」として注目されており、これにより地域単位でのエネルギー自給率が高まります。燃料電池車はこうした水素を利用することで、持続可能なエネルギー社会の構築を加速させます。

エネルギー効率の高さ

燃料電池は化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換するため、内燃機関と比較してエネルギー効率が高いのが特徴です。内燃機関では燃料を燃焼させる際に多くの熱エネルギーが無駄になりますが、燃料電池ではその損失が少なく、効率的に動力に変換されます。一般的な内燃機関の効率が20~30%程度であるのに対し、燃料電池では40~60%、場合によってはそれ以上の効率を達成できます。この高効率性により、同じ量のエネルギーでより多くの距離を走行できる点が魅力です。

短い充填時間

燃料電池車の水素タンクは数分で満タンにできるため、EVのように充電に数十分~数時間かかる課題を解消します。これは特に商業利用や長距離移動の際に重要です。例えば、物流業界やタクシー業界では、車両の稼働率を最大化する必要があります。充填時間が短いことは、業務効率の向上や利用者の利便性に直接貢献します。また、既存のガソリンスタンドに似た充填プロセスのため、ユーザーが受け入れやすいというメリットもあります。

航続距離の長さ

燃料電池車は1回の水素充填で約500~800kmの走行が可能です。この航続距離は現在の電気自動車(EV)の平均的な距離を上回っており、長距離移動や地方での利用に適しています。特に、インフラが十分に整備されていない地域では、頻繁な充填が必要なEVよりも実用性が高いといえます。また、バッテリー容量に依存しないため、車両重量の増加が抑えられ、効率的な設計が可能です。

運転性能の向上

燃料電池車は電気モーターで駆動するため、加速性能が高く、運転が非常にスムーズです。電気モーターの特性として、アクセルを踏んだ瞬間から最大トルクを発生できるため、ストレスのない加速感を提供します。また、エンジン音がないため非常に静粛で、乗員の快適性が向上します。さらに、重心が低いため、カーブでの安定性が高く、優れたハンドリング性能を発揮します。

多様な用途

燃料電池技術は乗用車だけでなく、大型車両や船舶、さらには鉄道など幅広い用途に適用できます。例えば、大型トラックやバスのような重量車両では、バッテリー重量が大きな課題となりますが、燃料電池は軽量で高いエネルギー密度を持つため、これらの用途に適しています。また、航空機やドローンなど、さらなる応用可能性も研究されています。このように、多様な分野で利用可能な点が、燃料電池の大きな利点です。

インフラ整備の進展

水素ステーションの整備はまだ初期段階ですが、各国が政策的に推進しており、今後急速に普及することが期待されています。日本やドイツ、韓国などは水素社会の実現を目指し、大規模なインフラ整備を進めています。水素ステーションのネットワークが広がることで、燃料電池車の利便性が向上し、普及が加速するでしょう。

国家エネルギー政策の推進

燃料電池車の普及はエネルギー自給率の向上にも寄与します。水素は国内で生成できるため、化石燃料の輸入に依存しないエネルギー政策が可能です。これにより、エネルギー安全保障が強化され、エネルギー価格の安定化にもつながります。特にエネルギー資源の乏しい国にとっては、持続可能なエネルギー政策の柱となり得ます。

低温性能の強さ

燃料電池車は寒冷地での性能が安定しています。EVは低温環境下でバッテリーの性能が低下することが課題ですが、燃料電池は化学反応を利用して発電するため、温度変化の影響が少ないのが特徴です。特に冬場の効率低下が懸念される地域では、燃料電池車が有利な選択肢となります。

燃料電池車のデメリット

上の表に出てきた各デメリットについてかんたんに解説します。

高コスト

燃料電池車は、製造コストが非常に高い点が課題です。特に燃料電池に使われるプラチナなどの貴金属は高価で、これが車両価格を押し上げています。さらに、量産体制が整っていないこともコスト高の要因となっています。市場規模が限られているため、部品の大量生産が行われず、部品コストや製造プロセスの効率化が進んでいません。このため、消費者にとって購入価格が高額になり、普及が進みにくい状況です。ただし、技術の進展や量産化によってコスト低減が期待されています。

インフラ不足

水素ステーションの数が限られていることは、燃料電池車の普及における最大の障害の一つです。水素ステーションの設置には多額の費用がかかり、建設や運用には専門的な技術が必要です。このため、都市部以外では水素の供給網が未整備な地域が多く、FCVの実用性が制限されています。また、充填可能な場所が限られることで、ユーザーが利便性に疑問を感じる場合もあります。こうしたインフラ不足は、政策支援や民間投資を通じて解決が求められています。

水素の製造過程での課題

水素自体は燃焼時に環境に優しいものの、製造過程での環境負荷が問題視されています。現在、多くの水素は化石燃料から作られており、この過程でCO2が発生します。特に「グレー水素」と呼ばれる方式では、環境負荷が高いです。「グリーン水素」(再生可能エネルギーを利用して製造された水素)への移行が進まなければ、燃料電池車の環境メリットが半減する可能性があります。

エネルギー効率の損失

水素は製造から利用までの間に多くのエネルギー損失が発生します。例えば、水を電気分解して水素を生成し、これを圧縮・輸送・貯蔵する過程でエネルギー効率が下がります。最終的に燃料電池車が走行する段階までの全体効率は、電気自動車よりも低いとされています。このため、エネルギー効率の観点からは、燃料電池車が適していないという批判もあります。

輸送と貯蔵の難しさ

水素は非常に軽い物質で、1m3あたりのエネルギー密度が低いため、効率的に輸送・貯蔵するには高圧タンクや低温液化技術が必要です。これにより、輸送コストが高くなるほか、取り扱いにも高い安全基準が求められます。さらに、ガス漏れが発生すると爆発の危険性があるため、設備設計や運用の厳格な管理が必要です。これらの課題を克服するには、新しい輸送技術の開発が求められます。

充填設備のコスト

水素ステーションの建設には1基あたり数億円の費用がかかります。加えて、維持費も高額であり、現在の市場規模では採算を取るのが難しいのが現状です。このため、水素ステーションの数が十分に増えず、燃料電池車の普及が停滞しています。また、ステーションの整備が進まなければ、ユーザーがFCVを選択する動機も弱くなるため、需要と供給のジレンマが発生しています。

耐久性の問題

燃料電池の耐久性は、内燃機関や電気自動車のバッテリーと比べてまだ課題があります。燃料電池システムは化学反応を繰り返す中で劣化が進みやすく、長期的な使用では性能が低下する可能性があります。特にプラチナ触媒の劣化や、膜の性能低下が問題となります。これにより、車両の寿命やメンテナンスコストが課題となり、消費者にとって経済的な負担が増加します。

競争相手の台頭

電気自動車(EV)の技術進化とインフラ整備が急速に進む中、燃料電池車は競争で不利になる可能性があります。特に、EVのバッテリー技術が進化し、航続距離が伸び、充電時間が短縮されることで、燃料電池車の優位性が薄れてきています。また、EVはすでに市場規模が大きいため、価格競争力や消費者の選好もEVに傾きつつあります。

水素の安全性

水素は極めて可燃性が高く、取り扱いには細心の注意が必要です。高圧ガスとして貯蔵されるため、漏洩が発生した場合には爆発の危険性があります。このため、水素ステーションや車両には厳格な安全基準が適用されており、運用コストや技術的ハードルが高まります。また、安全性に対する消費者の不安が、普及を妨げる要因となることもあります。

消費者の認知度と受け入れ

燃料電池車は比較的新しい技術であり、消費者の認知度が低いことが課題です。水素や燃料電池の仕組みに対する理解不足や、安全性に対する不安から、購入をためらう消費者も多いです。また、現時点ではガソリン車や電気自動車に比べて実際に利用できる場所が限定的であるため、選択肢として認識されにくい状況にあります。普及には、啓発活動や販売促進が重要となります。

事故と安全性

水素は使い方次第では大きな事故を起こす可能性がありますが、燃料電池車では非常に厳しい安全対策が施されているため、水素爆発等による被害の心配はさほど必要ありません。

一般のガソリン車が爆発炎上するリスクよりも小さいものだという認識で大丈夫です。

水素は危険ではない

水素爆発という言葉がよく知られていて、世間的には「水素は危険」というイメージを持たれてしまっていますが、それは誤解です。まず、水素に火が着くためには次の2つの条件が揃う必要があります。

- 空気中の水素濃度が4%~75%である状態

- 静電気程度のエネルギーが発生している状態

後者の静電気に関しては、私たちの日常生活でもよく発生していますので、条件としてはかなり緩いのですが、前者の水素濃度に関しては部屋の中などといった屋内の空間でない限り、条件を満たすことはありません。

水素は空気よりも軽く、拡散性が非常に高いため、屋外などの開放された空間ではほとんど濃度4%以上にはならないのです。

燃料電池車とガソリン車の事故を比較

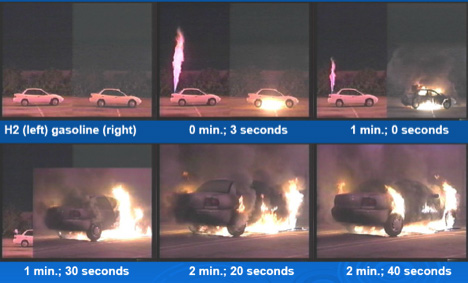

次の画像はアメリカで行われた燃料電池車とガソリン車の事故実験のものです。燃料電池車は水素タンクを、ガソリン車はガソリンタンクを、それぞれわざと破損させて炎上する事故を発生させています。

前述の通り、空気よりも軽い水素は垂直に空気中を上昇していくため、火柱が車体後部から垂直に上がっています。一方、ガソリンは液体で空気よりも重く、地面に広がるため、ガソリンそのものだけではなく、車体やタイヤごと炎上してしまっています。

水素の拡散性の高さが事故時の安全性の高さに繋がっていると言えます。

出典:Fuel Leak Simulation(燃料漏れシミュレーション)

左が燃料電池車で、右がガソリン車。事故3秒後にはどちらも炎が出ていますが、水素は拡散性が高いため、1分後には炎がおさまり、1分30秒後にはほぼ収束しています。

一方でガソリン車は時間が経つにつれて炎上の激しさが増しています。車内に人がいると仮定した場合、安全なのはどちらか、一目瞭然です。

3段階の安全対策で破裂・爆発を防ぐ

ここまでで、燃料電池車に用いられる水素は必ずしも危険なものではないということがお分かり頂けたかと思いますが、ここからは燃料電池車に施されている安全対策をご紹介します。

2014年12月に市販されたトヨタの燃料電池車「MIRAI」を例に挙げて、分かりやすく3つのポイントを押さえています。

水素を漏らさない

最も根本的な安全対策として、水素タンク内の水素を漏らさないという点が挙げられます。

水素タンクには非常に強度の高い特殊素材を用いているほか、厚みもかなりあり、しっかりとしています。水素タンク内には350~700気圧という非常に高圧な水素が蓄えられるため、タンクには様々な技術が用いられているのです。

なお、トヨタが行った事故実験では、車体がクラッシュするほどの大きな衝撃を受けても、水素タンクは壊れることなく、水素が漏れることもありませんでした。

センサーで水素の供給を止める

事故や衝突などの際、ドライバーや同乗者を保護するためにエアバッグが搭載されていることはあまりに有名ですが、同様に水素タンクのメインバルブも閉じられます。

加速度センサーというセンサーが設置されていて、事故や衝突時にこちらのセンサーが反応し、そしてタンクのバルブが自動的に閉められるという流れです。

水素が漏れたら溜まらないようにする

1番2番の安全対策は水素タンクが破損しないためのものですが、こちらは万が一、水素タンクが破損したり、センサーが反応せずに水素の供給が止まらなかった場合などへの安全対策です。

当ページの冒頭で、水素濃度が4%を超えると着火する可能性があることを説明しましたが、その濃度を下げて着火しないようにしています。

具体的にどのような施策が施されているのかというと、水素タンクの下部や水素を供給するための配管が車体外に設置されているのです。こうすることによって、漏れ出してしまった水素が空気中に拡散されるため、水素濃度が上がることを防ぐことができます。

車体が炎に包まれても爆発しない

最後に、水素が火元となるケースではなく、外的要因で車体や水素タンクが炎に包まれてしまった場合の安全対策をご紹介します。一言で外的要因と言っても様々なケースがありますが、代表的な例は以下の2つのような場合です。

- 車庫に燃料電池車を止めている状態で、家屋が火事になった場合

- 事故で別の車が炎上し、そこから延焼した場合

これらのようなケースだと、車体や水素タンクが炎に包まれてしまいますが、想定しうる最悪の事態は「水素タンクが熱で破裂する」ことです。

前述の通り、水素タンク内は350~700気圧という非常に高圧になっていますので、破裂の際の衝撃も相当なものになることは想像に難くないです。

水素タンクが炎で熱されることで、タンク内の気圧が上昇してしまうため、破裂の危険性がある訳ですが、これを防ぐためにタンクに「溶栓弁」と呼ばれる特殊な金属でできた弁が設置されています。

この溶栓弁が炎で溶けるようになっていて、溶栓弁が溶けるとそこからタンク内の水素が放出されるという仕組みです。水素が放出されることでタンク内の気圧が低下し、破裂を防ぐことができます。

みんなの意見

| 賛成意見 | 反対意見 |

|---|---|

| 二酸化炭素などの地球温暖化に関与する物質や大気汚染物質が出ない点が、燃料電池車の良い点であると思います。 地球温暖化については、10年以上前から国連などが注意喚起を行っていましたが、すぐに先進国のライフスタイルを変えられることもできず、技術革新が進んできたことはとても喜ばしいと思います。 大気汚染物質についても、中国のPM2.5のような事例もあって消費者意識も高まっているのではないかと思います。燃料電池車は、このような時代にマッチした優れた技術の固まりだと思います。 |

コストが高いという点が難点であると思います。消費者の視点から価格というのは購入時に非常に重要な要素です。 景気は安倍政権になってから上向いてきたと言われていますが、中小企業がその効果・恩恵を受けるに至っているのかというのまだ疑問が残るのではないでしょうか。 そういった景気観、生活感を持っている消費者が、価格に対してシビアになるのは致し方ないと思います。 また、水素を車に供給できる場所が非常に限られているという点も難点でしょう。 もっと利用が広がれば、このような施設も整備されていくとは思うのですが、現状では燃料電池車を購入して利用できるという家庭は非常に少ないものと思います。 |

| 燃料電池車とは、その名の通り燃料電池で走る自動車のことです。その燃料となるのは水素であり、空気中の酸素と反応して発電します。水素と酸素の化学反応ですから、ガソリン自動車と違って二酸化炭素は発生しません。 従って、地球温暖化問題に貢献できるということです。究極のクリーンエネルギーの次世代自動車と言われています。現在、様々な企業が開発に取り組んでいますが、早く一般普及させてくれることに期待したいです。 |

現在、各企業で開発が行われていますが、燃料電池にレアメタルを使用しないといけないという問題があります。 資源の乏しい日本で製造するとなると、燃料電池のレアメタルが高価であるために、自動車の価格が非常に高くなってしまいます。 また、電池に水素を充填する際に電気を使用しなければなりません。現在、日本の電気は火力発電を主として発電しております。火力発電は資源を燃焼して発電するため、二酸化炭素を排出します。 燃料電池自体はクリーンエネルギーですが、自動車を走らせる準備段階で、地球温暖化を促進してしまう点は残念です。 |

| 燃料電池車は水素を燃料に使います。そのため、燃焼した際、つまり酸素と結合した際に排気ガスを排出しません。この点は、大気汚染や地球温暖化が問題となっている現代社会で非常に優れていると思います。 また、水素燃料は空気中や水中に多量に含まれている水素を元に作られるため、資源の枯渇の心配がありません。 つまり、燃料電池車の水素燃料は石油や石炭のように、限りある資源に比べて、安定的に供給でき、値段も高騰する心配もないので、燃料電池車は家計にとっても優しいという点も優れていると思います。 |

燃料電池車の燃料である水素燃料は、水素が主となり構成されているため、扱い方が困難です。水素は気体なので、供給元にも石油燃料以上の安全性や管理が問われます。 これは、水素燃料供給側のコスト増加につながるので、従来存在しているガソリンスタンドのように各地に配置できない可能性が高くなります。 また、水素燃料の供給が少ないと価格競争が起こりにくく、価格が下落しません。このように、水素燃料の供給面に不安要素が多い点が燃料電池車の欠点だと私は思います。 |

| 燃料電池車は、二酸化炭素など排出ガスがゼロというのが一番のメリットだと思います。排出するのは水だけというクリーンさが何よりの魅力です。 そのほかにも充電の必要がない、エネルギー効率がよいなど、様々なメリットがありますが、石油に依存せずにエネルギーを入手することが出来るので、資源が乏しい日本には適した自動車といえると思います。 地球温暖化の急激な進展が問題化する昨今において、燃料電池車の果たす役割は大きいと思います。 |

環境面では非常に優れた燃料電池車ですが、そもそも燃料電池そのものがまだ非常に高価であるため、燃料電池車の車両価格はまだまだかなり高価です。 現在、一般的に広く普及されるためには、この点が克服されなければいけないと思われます。 今後、燃料電池車の開発が進み、より普及が推進されることによって、製造コストが低減化されることが重要であると考えます。またバッテリー触媒となる白金が現状では非常に高価であることも課題といえます。 |