発電の仕組み

(出典:中部電力)

風力発電の最大の特徴は「風」という自然の力を用いている点です。

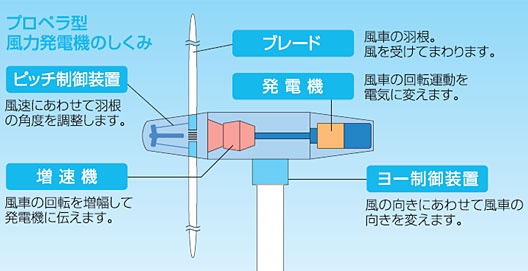

白くて大きな風車がいくつも並んでいる姿を見たことはありませんか?それが風力発電です。風の力を利用して風車をまわし、その回転が発電機に伝わって電気を生み出すという仕組みです。

風力エネルギーは「風を受ける面積」と「空気の密度」と「風速」の3乗に比例するため、風力発電で用いられている風車は常に風の力を最大限に活かすことができるようにして作られています。

もちろん、台風や竜巻など異常なほど風が強すぎるときには可変ピッチが自動で働くため、回りすぎて壊れるということもありません。

また、日本は島国で海岸線が長いため、風力を得やすいという点も見逃せません。内陸部と比べると海に面している地域の方が風は吹きやすく、それはつまり風車の羽を回しやすいと言い換えることができます。

羽が回る力を発電機に伝えて発電を行うわけですから、風が吹きやすい地域の方が発電量も当然大きくなります。

最近では洋上風力発電の実証研究も進められています。これは従来のように地上に風車を建設するのではなく、海上に建設するタイプの風力発電のことを指します。

海上には風を遮るものが何もないため、より多くの風を受けることができるというメリットがあり、今後の風力発電の主流となる可能性も秘めています。

風力発電のメリット

上の表に出てきた各メリットについてかんたんに解説します。

クリーンエネルギーである

風力発電は、発電の際にCO2や有害物質を一切排出しない点で、地球温暖化や大気汚染の防止に大きく貢献するクリーンエネルギーです。従来の火力発電は、石油や石炭、天然ガスといった化石燃料を燃やすことで大量の温室効果ガスを排出しますが、風力は自然の力を利用するため環境負荷が非常に低くなります。このため、国や自治体、企業が環境対策の一環として風力発電を導入する例も増えています。特にパリ協定などの国際的な取り組みにおいては、温室効果ガス削減目標達成のために再生可能エネルギーの割合を高めることが求められており、風力発電の役割は今後ますます重要になっていきます。

再生可能エネルギーで枯渇しない

風力発電は、太陽光や水力と同様に「再生可能エネルギー」に分類されるため、地球上で永久的に利用できる持続可能な電力供給手段です。風は太陽によって大気が温められ、気圧差が生じることで発生する自然現象であり、枯渇する心配がありません。このため、石油や石炭といった有限の資源に頼らずとも、継続的に電力を供給することが可能です。将来的に化石燃料の価格が高騰したり、資源の取り合いが起こった場合でも、風力発電のような再生可能エネルギーがあれば、エネルギー安定供給の確保にもつながります。また、持続可能な社会を目指すうえでも、再生可能エネルギーの普及は欠かせない要素です。

燃料コストが不要

風力発電の大きな特長は、燃料が不要であることです。風そのものが発電の動力源となるため、火力発電のように燃料の購入や輸送といったコストが発生しません。一度風力発電設備を設置してしまえば、その後は風が吹くだけで電力を得ることができ、長期的には非常に経済的です。もちろん、メンテナンスや運営にはある程度のコストがかかりますが、燃料費が発生しないという点は、国際情勢によってエネルギー価格が変動しやすい現代において、大きなメリットと言えます。特に、化石燃料の価格が不安定な時期には、安定した電力コストを実現できる点で風力発電の導入が進む理由の一つとなっています。

発電所の運転コストが比較的低い

風力発電は、初期投資こそ高額になる場合がありますが、運転開始後のランニングコストは比較的低く抑えられます。風車は自動的に風を受けて回転し、発電を行う仕組みのため、常時多くの人手を必要としません。また、機械自体の耐久性も年々向上しており、定期点検や部品交換を行う程度で長期間の稼働が可能です。このため、一度建設すれば、安定して低コストで電力を供給することができ、特に長期的な視点では経済性が高いエネルギー源と評価されています。加えて、自動制御や遠隔監視の技術も進歩しており、人件費や管理費をさらに削減できる体制が整いつつあります。

土地の有効活用ができる

風力発電の風車は、設置面積に対して高くそびえる構造をしているため、下部の空間を他の用途と併用できます。例えば、風車の下の土地を農地や牧草地として利用することが可能で、農業や酪農とエネルギー生産を同時に行う「農地兼用型」の活用例が増えています。このように、限られた土地を有効に使える点は、土地資源の少ない地域にとっても非常に有利です。また、風車の設置によって土地の利用価値が高まり、遊休地や山間部、海岸沿いなどの活用も進められます。特に大規模農場などでは、営農を続けながら発電による収益も得られるため、経済的なメリットも生まれます。

地域経済の活性化につながる

風力発電設備の建設や運用には、地元の土木建設業者やメンテナンス企業が関わることが多く、地域経済の活性化に寄与します。特に地方や過疎地では、新たな雇用を創出したり、地域に関連企業を誘致したりといった効果が期待されます。また、自治体や地域住民が出資する「地域主導型風力発電」も広がっており、発電によって得られた利益を地域振興に還元する事例もあります。さらに、固定資産税などの税収も増えることから、地方自治体の財政基盤強化にも貢献します。単なるエネルギー供給源にとどまらず、地域づくりの核としての役割も果たしつつあります。

発電までの期間が比較的短い

風力発電は、火力や原子力発電に比べて設置から稼働までの期間が短く済む点がメリットです。火力発電所では、建設や許認可、調達などに数年かかることがありますが、風力発電では小規模なものであれば1年以内、大規模でも数年で運用開始が可能です。また、技術が標準化されているため、建設プロセスも比較的スムーズで、部品の製造や輸送、組み立ても効率的に行われています。これは特に、電力不足が懸念される災害後や緊急時に、迅速に対応できるという点で有利です。導入までのスピードが早いことは、政策の転換や市場の変化にも柔軟に対応できるという強みでもあります。

輸入エネルギーへの依存を減らせる

日本のようにエネルギー資源に乏しい国では、石油や天然ガスを多く輸入しており、エネルギーの自給率が低いのが現状です。風力発電をはじめとする再生可能エネルギーを導入することで、海外の資源に頼る必要がなくなり、エネルギー安全保障の観点からも大きなメリットがあります。特に、国際的な紛争や燃料価格の高騰が起こると、エネルギーコスト全体が上昇して家計や企業経営に悪影響を及ぼしますが、風力発電が普及すればそのリスクを回避することができます。また、エネルギーの地産地消が進むことで、電力供給の安定性も向上し、災害時などに強いエネルギーインフラの構築にもつながります。

技術の進歩により発電効率が向上している

風力発電の技術は近年めざましい進化を遂げており、ブレード(羽根)の設計や発電効率の向上によって、より少ない風でも効果的に発電できるようになってきました。また、風向や風速を自動的に検知して最適な角度で風を受けられる「可変ピッチ制御」や、発電量の予測精度向上による電力需給の最適化など、システム全体の性能も大きく向上しています。これにより、以前は発電に不向きとされていた地域でも導入が検討されるようになり、設置可能エリアが広がっています。技術革新は今後も続くと見られ、発電量の増加やコスト削減などさらなる利点が期待されています。

洋上風力により設置可能場所が増加

陸上の風力発電では、騒音や景観、土地の確保といった課題がありますが、洋上風力発電はそれらの制約を大きく回避できます。特に日本のように国土が狭い国では、海上に風車を設置することで、広大な設置スペースを確保でき、かつ風も強く安定しているため発電効率が高いのが特徴です。また、洋上風力は陸上よりも大型化しやすく、大出力の電力を生み出すことが可能です。最近では、浮体式と呼ばれる海底に固定しないタイプも開発されており、水深の深い海域でも設置が進められています。こうした新たな技術と組み合わせることで、将来的には主要な電源の一つとしての地位を確立する可能性があります。

風力発電のデメリット

上の表に出てきた各デメリットについてかんたんに解説します。

風が吹かなければ発電できない

風力発電はその名の通り「風」が動力源であるため、風が吹かない時間帯や季節には発電ができません。これは「出力の不安定さ」として大きな課題です。風速が発電に適さないときには、風車が停止したままとなり、電力供給量が大きく減少します。特に無風状態が長期間続く場合、風力発電への依存度が高い地域では電力不足に陥るリスクがあります。このような特性から、風力発電単体では安定供給が難しく、他の発電方式と組み合わせる「分散型電源」としての利用が主流です。再生可能エネルギーを主電源にするためには、蓄電池やスマートグリッドといった補完技術の発展が不可欠となります。

発電量が天候に左右されやすい

風力発電は風速や風向きといった自然条件に大きく影響を受けるため、年間を通じて一定の出力を維持することが難しいという問題があります。例えば、季節によって風の強さや吹く時間帯が異なったり、突風や乱流が発生したりすることで、発電量が安定しません。この不安定さは、電力需給バランスを保つ電力会社にとって調整が困難で、特に電力需要が高まる時間帯に風が弱いといった事態は電力網全体の信頼性を下げる要因となります。こうした背景から、風力発電を導入する際には、予測技術の高度化やバッファ機能を持つ蓄電システムの併設が求められます。

景観を損なうという声がある

風力発電は高くて目立つ構造の風車を多数設置する必要があるため、地域によっては「景観を損ねる」との批判を受けることがあります。特に観光地や自然豊かな場所では、訪れる人のイメージを損なったり、住民の生活環境に変化を与えたりすることが問題視されています。風車が林立する光景は、人工的で無機質に見えることもあり、自然との調和が難しいと感じる人もいます。地域住民との合意形成が不十分なまま設置が進められた結果、反対運動が起こった例もあるため、事前の説明会や景観への配慮、代替案の提示など、慎重なプロセスが求められます。

騒音や低周波音の問題

風車の回転によって発生する「騒音」や「低周波音」は、周辺住民の生活環境に影響を及ぼすことがあります。騒音は風車のブレードが風を切る音や、ギアボックスなどの機械音が原因となり、風の強さや風車のサイズによってはかなり大きな音となる場合もあります。また、低周波音は人の耳には聞こえにくいものの、頭痛や睡眠障害、不快感などを引き起こすとされ、一部の研究では健康リスクの可能性も指摘されています。このため、風車の設置には住居との距離に関する基準や、騒音レベルの測定・管理が義務づけられることがあり、トラブルを回避するためには入念な立地計画と周辺住民との合意形成が不可欠です。

野鳥やコウモリの衝突が懸念される

風車の回転するブレードに、野鳥やコウモリが衝突して死亡する事故が各地で報告されています。これは「バードストライク」と呼ばれ、生態系に悪影響を与える恐れがあるため、自然保護団体や研究者から懸念の声が上がっています。特に渡り鳥の通り道に風力発電所が建設された場合、その被害は深刻になる可能性があります。また、コウモリにとっても風車は致命的な障害物であり、音波を使った回避行動がうまく機能しないことも知られています。このような問題に対応するためには、鳥の飛来ルートの事前調査や、ブレードの色を工夫するなどの対策が進められていますが、完全な解決には至っていません。

建設コストが高い場合がある

風力発電設備の建設には、高さ100メートル以上のタワーや大型ブレード、発電装置などの設置が必要となり、初期投資が高額になることが多いです。特に山間部や離島、洋上など、アクセスが困難な地域に設置する場合は、資材の輸送費や建設作業の難易度が上がることで、コストがさらに増大します。加えて、基礎工事や送電インフラの整備にも相応の費用がかかり、規模によっては数十億円単位の投資が必要です。このため、初期段階では経済的な負担が大きく、採算性の確保には長期的な視点や政府の補助金制度などの支援が不可欠となります。

送電インフラが必要になる

風力発電の適地は、風が強く安定している場所に限られますが、そうした場所は往々にして都市部から離れており、電力需要の高い地域との間に距離があることが多いです。そのため、発電した電気を効率的に送るためには、新たに送電線や変電設備を整備する必要があります。この送電インフラの構築にも多額の費用がかかり、地形や地権者との交渉によっては時間もかかります。また、電力ロスを抑えるための技術的対策も求められます。さらに、送電容量に限界がある地域では、せっかく発電しても電力を十分に送り出せないという「出力制御」の問題が発生することもあります。

台風や雷など自然災害への耐性が課題

日本のような自然災害の多い地域では、風力発電設備が強風、台風、落雷といったリスクにさらされる可能性があります。風車は高さがあり、広範囲に風を受けるため、構造的に風圧の影響を受けやすく、台風の直撃を受けるとブレードの破損やタワーの倒壊など深刻な被害が生じることもあります。また、落雷によって制御装置が故障したり、ブレードが焼損するリスクも存在します。こうした被害は発電停止や修理コストの増加を引き起こし、経済的損失につながるため、風力発電を導入する際には、構造強化や避雷対策などの災害対策が必要不可欠です。

立地選定に時間がかかる

風力発電を導入するためには、風況や地形の調査だけでなく、周辺住民との協議、環境影響評価(アセスメント)など、多くのプロセスを経る必要があります。特に、騒音や景観への懸念がある場合、住民の合意形成には長い時間がかかることがあり、建設開始まで数年を要することも珍しくありません。また、環境アセスメントでは、野生動物への影響や森林破壊の懸念が指摘されることもあり、認可が下りないケースもあります。これにより、計画自体が中止になったり、大幅に遅延することもあります。円滑に事業を進めるには、丁寧な事前調査と地域との信頼関係構築が欠かせません。

資源回収や廃棄の課題

風力発電設備は長寿命ですが、ブレードなどの一部部材は20~30年ほどで劣化し、更新や廃棄が必要になります。特に問題となっているのが、ブレードに使用されるFRP(繊維強化プラスチック)素材の処分です。FRPは軽量で丈夫な一方で、分解や再利用が難しく、埋立処分されるケースが多いです。これにより、環境に負担をかける可能性があるほか、将来的に大量の廃棄ブレードが出る「風車ゴミ問題」が懸念されています。リサイクル技術の開発や、リユース可能な素材への切り替えが進められているものの、現段階ではコストや技術的な課題が残っており、持続可能な運用のための課題となっています。

風車の種類

風車にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると回転軸の方向で「水平軸風車」と「垂直軸風車」の2つに分類されます。前者は地面に対して風車が水平に回り、後者は垂直に回ります。

上の写真は1枚目が水平軸風車のプロペラ型で、2枚目が垂直軸風車のジャイロミル型となります。

| 多翼型 | 水平軸風車。細い羽がたくさん集まっている風車です。 |

|---|---|

| プロペラ型 | 水平軸風車。風力発電の風車と言われて最初に思い浮かぶ典型的な形の風車です。巨大なモノだとかなりのパワーを生み出すことができます。 |

| オランダ型 | 水平軸風車。オランダやハウステンボスなどで見られるタイプの風車です。 |

| セイルウィング型 | 水平軸風車。羽が帆を張っているタイプの終車です。 |

| クロスフロー型 | 垂直軸風車。パワーは小さいですが弱い風でもよくまわるタイプの風車です。 |

|---|---|

| サボニウス型 | 垂直軸風車。羽が中心部を越えている特徴的な風車です。 |

| ダリウス型 | 垂直軸風車。羽が楕円のような形でカーブしているタイプの風車です。 |

| ジャイロミル型 | 垂直軸風車。長方形の形をした羽がついていて、その取り付け角度によって回転力が変わるタイプです。 |

日本の風力発電と世界の風力発電

冒頭で「日本よりも世界の方が風力発電が進んでいる」といった内容の文章を書きましたが、日本と世界の風力発電がどう違っているのか、そして風力発電の世界シェアはどの程度なのかなど、簡単にまとめてみました。

日本の風力発電

日本では1990年から風力発電所が導入されていますが、最初の数年間は実用と言うよりも研究の側面が強く、それほど導入数も発電量も増えませんでした。

2000年頃から本格的に導入数も発電量も増えてきてはいますが、まだまだ世界基準と比べると普及が進んでいないというのが実情です。

日本の風力発電は全発電量の0.7%しかありません。同じ自然エネルギー(水力発電7.8%・太陽光発電6.5%・バイオマス発電2.2%)と比べても、かなり少ないと言えます。

あまり普及が進まない理由としては…

- 台風に耐えうる風車を導入するとコストが上がる

- 大量の風車を設置できるだけの平地の確保が困難

- 国の政策として、太陽光発電により注力している

- 原子力発電で一定以上の発電量をまかなえている

などといった点が挙げられます。

ちなみに日本国内では北海道・青森・秋田・福島・茨城・静岡・島根・鹿児島などといった県が導入数・発電量の多い地域となっています。

世界の風力発電

風力発電に関しては日本よりも海外の方が普及が進んでいます。ここ10年ほどでも急激に伸びていますが、これからも持続して普及が進んでいくと予想されています。

現在は世界の電力需要量の3%ほどしか担っておりませんが、2025年には5%~10%ものシェアを獲得すると言われています。

国で見ていくと中国とアメリカは特に設置容量が増えており、特に中国は断トツで世界第1位の座に座っています。ヨーロッパも普及が進んでいて、特にデンマークやスペインでは国内の電力の2割強を風力発電で補っています。

原子力発電に対する風当たりが強まっている中、クリーンで再生可能なエネルギーを使った風力発電は、世界的にもどんどん伸びていくでしょう。

風車の設置場所の制約もそれほど厳しくはありませんし、海上に設置するということができるのも大きな魅力だと思います。

推進派と反対派

現在最も注目を集めている発電方式といっても過言ではない風力発電。その理由はメリットの項目にもある通り、枯渇の心配がないエネルギー(風)を使い、地球環境にもとても優しい再生可能エネルギーであるという点が主となります。

ただし、課題の一つに設置場所が挙げられます。人が住んでいる場所の近くに発電機を設置した場合、騒音や低周波振動が原因で、人への健康被害の影響が発生するといわれています。

元々人が住む場所の近くには建設するべきではないのですが、近年ではこのような課題から、海上に建設するという例も増えてきています。

賛成意見

問題はあるけれど、積極的に進めていって欲しい

風力発電は、風が全く吹かない場所には建設ができず、かといって台風のような強い風は発電に適していません。

建設費用も高いことから、設置する前から入念に風力風向の調査をして、できれば1年を通して安定した風の吹く場所を選ぶことが肝心です。

また、決して大きい音ではありませんが、ブーンという低い風車が回る音も気になるという声もありますので、周辺住民と騒音についてしっかり話をする必要もあります。

しかし、新たな電力エネルギーの供給源として、風力発電は是非積極的に採用していきたいものです。

誰でも簡単に理解できる分かりやすい発電方法

よく言われることではありますが、風力発電は安定して電力が作ることができず、資産として有用ではないとされています。

しかし、「実際に発電している仕組み」と「目に見えて稼働しているかどうか」といった点が素人目にも大変分かりやすいシステムであるので、「これをするのにいくらかかってこれではダメだ」などといったことが極めて明瞭な点がメリットとして挙げられると思います。

万人が理解できないブラックボックスでは、技術として扱えていないというように思いますので、イニシャルコストとランニングコストが隠れている太陽光発電や原子力発電などと比べると、文化的な健全度合いが一番高いと考えています。

もし仮に、風力発電を進めて行ったことが原因で電力の価格が高騰したとしても、万人がその仕組みを理解できるという点を評価したいです。

クリーンなイメージ

電力の供給方法としては一番クリーンなもののように感じます。昨今では地震の影響により原子力発電が物議を醸すように、特にエネルギーの供給におけるクリーンさというものが重要視されるというのは言うまでもありません。

ここで言うクリーンさとは環境に対するものに限らず、その周囲に住む人間に対する影響の少なさも含みます。

また、景観としても風力発電は悪いイメージを持たれにくく、活用次第では観光業などのその他の産業にも良い影響を与えるはずなので、風力発電は出来る範囲で積極的に取り入れていくべきだと思います。

コストの安い自然エネルギー

私は風力発電にもっと頑張ってほしいと思っています。理由としては、太陽光や地熱もそうですが、原料を外国に依存することなく純国産でエネルギーを生み出せるからです。

中でも風力は、太陽光や地熱ほど場所を取ることなく、コンパクトかつイージーに設置ができます。

また、発電コストも比較的安く、先日発表された買い取り価格も、太陽光が1キロワット時当たり42円なのに比べて、風力は約23円となっています。この買い取り価格は、将来的に私たちの支払う電気代に加算されるものです。

電力を安く安定的に生み出すためにも、風力事業を今より発展させ、効率的に電力を生み出す仕組みを整えてほしいです。

日本という国のために

風力発電はクリーンなエネルギーですので、風力発電自体は全面的に賛成です。風という自然に作られるものですから、環境を破壊する要素はほぼありませんので、絶対にやったほうがいいです。

クリーンエネルギーで電力を作ろうすると、雨がたくさんふるときもあれば、風が強いときもあれば、日差しが強いときもあるなど色々な条件がありますが、風がまったく吹かないということはほとんどないと思いますから、電気を供給する中で風力発電の割合が上がることは喜ばしいことだと思います。

また、風力発電の利用頻度があがり、電力供給の割合が増えるのでしたら、石油や原子力など自然を破壊する可能性がある他の発電方法を使わなくてよくなりますから、50年後や100年後、日本という国が存続するためも必要と考えます。

どれだけ発電力があるのか

日本は風の強い日が多いので、風力発電に賛成です。ベランダで洗濯物を毎日干している人であれば、分かると思いますが、強風の日というのが結構頻繁にあります。中には、強風で洗濯物が飛んでしまう時もあります。

そして風が強ければ、洗濯物は乾きやすいので便利なのですが、この強風を洗濯物を乾かすためだけに使うのは、かなり勿体無い気もします。

また、近所には、屋根に風車を置いて回してる家がありました。一般の家の中には、すでに風力発電を取り入れているところもあるのかもしれません。

私が見た屋根にあった風車は、ちょっとブンブン音がうるさいかなという気がしました。しかし、周りに住宅がないような場所では、風車の音が少しうるさくても、あまり問題にならないでしょう。

それから、日本の強風にどれだけ発電力があるのかという興味もあります。

とても多くのメリットがある

私は風力発電によるエネルギー生産に対して賛成です。風力発電は風をエネルギー源として利用するので、枯渇する心配がありません。

また、火力発電による二酸化炭素排出や原子力発電による放射能の流出などの問題がないので、環境に優しく、健康被害もありません。風の力だけを必要としており、風はなくなることがないので資源に限界はありません。

日本においては島国であり、周りに海が多いので、風を受けやすい海岸線に設置することで、効率良くエネルギーを生産することができます。また、風が吹いていればエネルギーの生産ができるので、24時間365日エネルギの生産は可能です。

これらのように、風力発電にはとても多くのメリットがあるので、私は風力発電に対して賛成です。

もったいないの精神

日本には山も海もあり、そこには絶えず風が吹いています。この風は自然由来のものであり、使わないのはもったいないといえます。

風力発電の仕組みはいたって単純であり、大きな風車を風で回し、そして発電を行うのです。仕組みはいたってシンプルですから、場所さえ確保できれば、すぐにでも風車を建てて、発電を行うことができます。

日本国内には、一年中強い風が吹いていながら、その風を利用していない地域がたくさんあります。そのような場所に、今すぐに風力発電用の風車を建設して発電を行えば、風を有効に利用する事が可能です。

日本人にはもったいないの精神があるのですから、風という自然からの贈り物を有効に利用すべきです。

事故につながるリスクは低い

風力発電は燃料を必要としないので、CO2や温室効果ガス、有害物質、有毒物質などの排出がないうえに、再生可能なエネルギーでもあり、他の発電方法に比べて地球にやさしい発電方法です。

また、発電後の処分しなければならない物もないですし、燃料が必要無いので燃料の価格や他国との関係に左右されることもありません。日本は島国で風も良く吹きますので、日本に適した発電方法の一つと言えると思います。

風が吹いているところならどこでも24時間発電できるので、陸地だけではなく、水上でも可能だそうです。総合的に考えて発電コストも低く、持続可能な発電方法で、推進すべき発電方法だと思います。

また、原子力の事故のような、人々の生活に何らかの大きな影響を及ぼすり事故につながるリスクも低いと考えます。

かなり期待できる

風力発電の推進に賛成です。風力発電の一番のメリットはやはり環境に優しいということです。

原子力発電のような事故の心配もなく、火力発電のように二酸化炭素などの温室効ガスの排出もなく、そして、燃料を必要としないので資源が枯渇する心配もありません。風が吹けば24時間いつでも発電することができます。

日本は国土が狭く、安定して風を得られる場所が限られていましたが、最近は海上に風車を設置する洋上風力発電の技術が上がっており、海の多い日本にはチャンスだと思います。

海上は地上に比べて風を安定して得ることができます。この技術が進めば、世界中で使われる電力をすべて作り出すことも可能という研究も出ており、かなり期待できると思っています。

風車が立ち並ぶ光景が好き

危険な原子力発電を一刻も早く止めるために、燃料を必要としないクリーンな自然エネルギーをもっと利用すべきだと思います。

風力発電は、二酸化炭素を発生させないので、地球温暖化を促進させることがなくて、地球環境にたいへん優しい発電方法だし、資源の枯渇の心配がない再生可能エネルギーなので私は賛成です。

日本は島国で、海に囲まれているので風力を得やすく、風力発電に適している国だと言えます。また、同じ自然エネルギーの太陽光発電に比べ、夜間でも風が吹けば一日中発電が可能というメリットもあります。

それから、これは非常に個人的な意見なのですが、風力発電の設備が立ち並んだ光景が美しくて、とても好きです。

地球温暖化防止に役立つ

風力発電は地球温暖化対策になるので賛成です。風力発電は風の力を利用するため、燃料を燃やすことなく、二酸化炭素が排出されません。二酸化炭素が排出されないので、地球温暖化防止には有効です。

ただ、風は一定して吹いているのではないので、発電量が安定しない点が欠点だとされています。また、大型風車だと騒音問題を引き起こすことになりますし、渡り鳥が風車にぶつかるというおそれがあります。

しかし、風力発電は太陽光発電と同じように、発電設備を作ってしまえば、維持管理の手間しかかからず、電気を起こすだけで現金が得られます。風力発電は初期費用がかかりますが、燃料費はかかりませんので、それほど時間がかからず建設費用の回収は可能です。

昔から風車や船の動力として風を利用していました。無駄に風を吹かすこともなく、風の力を利用しないよりは利用した方が良いです。

なお、大型な風力発電ばかりでなく、小型の風量発電を街灯の電力のひとつとして利用するのも、電気料がかからなくていいかもしれません。風力に限らず自然エネルギーを利用する発電は、地球温暖化防止に役立つので賛成します。

再生可能エネルギーならコストがかからない

私は風力発電に賛成の立場をとっています。それはもちろん風力が再生可能エネルギーだからです。火力発電や原子力発電は、石油・ウラン・プルトニウム・MOX燃料などといった燃やすための燃料が必要です。その燃料をひたすら用意しなくてはならないので、コストの面で高くつきます。

しかし、風力発電は風の力を利用することで発電します。だから燃料のコストは実質0円というところが再生エネルギーの利点です。風が一年を通して強く吹く場所に風車を建設するという、いたってシンプルな仕組みなので、環境に影響が少ないのも風力発電のメリットです。

燃料を燃やす火力発電では、二酸化炭素の排出が大きな問題になります。自分の国の大気汚染だけではなく、地球全体の温暖化を加速させてしまいます。

現在は円高で火力発電の石油のコストは抑えられていますが、再生可能エネルギーのコストがかからないのに比べると、発電システム自体のコスパはやはり風力発電のほうが良いと言えると思います。

環境に良いので促進していくべき

自分は風力発電は賛成派です。理由は、太陽光発電と並んで環境に優しいと言われているからです。発電時に地球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出しない。酸性雨や光化学スモッグなどといった大気汚染の原因となる酸化物を排出しないのも魅力です。

地球温暖化で異常気象や生物の状態が変わってきている昨今で、環境に優しい発電は地球のためにも大事だと思います。

メリットとして、太陽光発電はお日様が出ている時に発電しますが、風力発電は24時間風が吹けば発電できるので魅力です。

あと、陸上だけではなく、海上に風車を設置することができるので、建設費は莫大なお金がかかるかもしれませんが、原子力発電が厳しくなって発電できなくて、電力会社が電気料金を上げてくるくらいなら、自分は風力発電を進めるべきだと思います。

陸上だと落雷の可能性があるので問題がありますが、海上なら被害も少ないと思います。

ただ、風速によって発電量が影響されるので、風力発電だけに頼るのは厳しい部分はあるのかもしれませんが、環境に良いのなら促進していくべきだと思います。

燃料が不要で日本に適している

風力発電は自然エネルギーを使う発電なので賛成です。風力発電所の施設を作るのはそれなりの費用が掛かりますが、電気を作るのは風力エネルギーなので、化石燃料を使う火力発電よりコストが抑えられると思います。資源の枯渇の心配もありません。

野鳥がぶつかる恐れや、超音波で体を壊す人がいるという懸念もありますが、福島県の原子力発電所の事故の様に、一度事故を起こすと大変な事態が起きたりすることはありません。

また、原子力発電や火力発電の様な、燃料を使用する為のコストに無縁な風力発電は今の日本には適している発電だと思います。

北海道の苫前の風力発電所を見たことがありますが、日本海の人が殆ど住んでいない場所にあり、近くから見ると、とても大きな施設で壮大でした。冬の季節風が強い地域で風力発電には適している場所だと思います。

この様な、人の余り住んでいない海沿いや海の上に風力発電所があれば、野鳥の衝突は避けられませんが、人には余り迷惑をかけずにすむと思います。

環境に優しい!

風力発電は環境に優しい発電であることから大賛成です。

今、私たちは電気なしでは生活できません。しかし、地球の資源を使い切ろうとし、環境を破壊し続けている私たちは、そろそろ本格的に見直さないといけないと思います。電気を使うことを止められないのであれば、せめてこれ以上環境を破壊しないようにしなくては。

周りに障害物がなく、風がよく吹く場所。日本には山々が多いのだから、そこに設置すればいいのではないでしょうか。戦後に植林され、そのまま間伐もされずに放置されてしまった山頂の木を切れば、設置場所も確保できます。また、山の上に設置することで、風力発電に起こる騒音の問題も解決できます。

風力発電だけで、全ての電力をまかなうことは難しいかもしれません。それでも、少しでも風力発電の割合を増やすことで、地球や環境に優しい未来を、そして、それは私達生物にとっても優しい未来を築けるのではないかと考えます。

風力発電を制する国が世界をリードする

日本列島は冬は季節風が吹き、夏は南風が吹きます。細長い国なので風はよく吹き通ります。こんな国だからこそ、風力発電は考えられる最高の発電だと思います。

現在は山の上や、海岸線で大きな羽根を回して風力発電が行われています。しかし、まだ本格的ではありません。羽根が回る際の騒音など、クリアしなければならない問題が多いのです。

でも、日本人なら必ず解決出来ます。あんな大きな羽根が必要ないかもしれません。風力発電を制する国が世界をリードする国だといっても過言ではありません。

日本の技術と知恵で、誰も考えつかなかった風力発電を実現すれば、国内はもちろん、世界中に風力発電が広まります。事故が起きると収束させることの出来ない原発なんて要らなくなります。

そして、経済的にもいいと思います。初期投資だけで運営コストはそんなに高くないと思います。それで電気料金が下がれば国民は喜び、企業は生産工場などの投資もしやすくなります。こんな素晴らしい風力発電を早く一般的に実現してもらいたいものです。

いつか家庭にも

日本国内では、大陸からの偏西風により風力発電に適していると考え、発電所の設置について賛成します。そもそも、風力発電については、地球自体に生じる気圧差が影響しており、日本はオセアニア大陸や太平洋に挟まれ、年間を通して風が吹いています。

地形的には平地および山岳地帯があるため、風力発電についてはある程度安定した発電効率を維持することが出来ます。

実際のところ、曇り空で発電効率が低下する太陽光発電よりは安定した電力を確保でき、台風といった自然界が持つ膨大なエネルギーを電気エネルギーへ変換すれば、自然エネルギーの有効活用が出来ます。

そもそも、小さな風力発電所であれ、風さえあれば発電が可能であり、LED電球なら点灯は可能です。また、夜間の発電が全く出来ない太陽光発電よりも風力発電の方が非常に安定性の高い発電方法になります。

今ではカーボン繊維により、風力発電所のプロペラが軽量化出来るため、発電効率の向上が期待されます。太陽光発電とは異なり、家庭でも安価に導入出来る再生可能エネルギーと考えます。夜間なら、トイレの電灯や足元の灯りくらいは簡単に確保出来ます。

クリーンで安全なエネルギー

風力発電に全面的に賛成です。自然エネルギーを利用した風力発電はとてもクリーンなイメージがあるからです。現在の電力供給は原子力発電に頼りがちですが、危険な事故が起こる可能性や処分方法が決められていない使用済み核燃料など、問題を多く抱えています。

電力は日常生活に欠かせないものです。現代の人々は電力に支えられている便利な日常から、昔の電力を利用していなかった時代に戻ることは考えられないと思います。将来にむけて、持続あるクリーンな電力発電を考える時期にきていると感じています。

現代社会に生きる私たちには今の生活を維持するだけでなく、将来の子供たちに、安全で豊かな地球を残し、生活を約束するという義務があると私は考えます。

風力発電はそんな生活を実現するために最適な電力発電だと思います。風の吹くところであれば、どこでも発電できるのも魅力です。海上や山頂でも風がふけば発電ができるのです。国土の狭い日本には適していると考えます。今以上に風力発電の開発が進むことを願っています。

反対意見

台風がある限り、日本には向かない

日本において、風力発電は進歩発展するでしょうか?私は難しいと思っています。風力発電には文字通り風が必要不可欠ですが、ただ強い風が吹けば良いというわけではありません。一定の安定した風が吹いていることが望ましいのです。

風速によって最適な風車の形状が異なりますので、およそどのくらいの風が吹いてくるのか見当がつかなければ困るわけです。日本では、季節風のように一定の風が吹くことはむしろ少なく、風の方向も風速も絶えず変化しております。風が変化するのはやむを得ないとしても、日本独特の「台風」が極めて厄介な存在です。

台風のエネルギーに合わせた風車を設計すると普段はほとんど発電ができない風車となりますし、普段の風で発電できるように設計すると、台風がきた時には風車は壊れてしまい、それこそ、壊れた風車の見本市のようになってしまいます。

日本では台風の来ない一部の地域以外では風力発電は不可能であると思われます。ただ、もちろん台風が来ないような場所に風力発電所を重点的に設置するのは賛成です。自然エネルギーですから、そういった場所でこれから育てていくべきでしょう。

風車を廃棄する時にはどうする?

今、私が住んでいる国では風力発電が電力のエネルギー源の三割くらいを占めています。しかし、ここは小国ですので、経済規模の大きい日本に適応できるかはわかりません。実は私は風力発電にはもろ手をあげて賛成できないのです。

なぜかというと、第一に、著しく周囲の景観をそこねます。私の故郷の近くにも風力発電の風車が海辺にたっていますが、正直、せっかくの景色が台無しになっています。

しかも、寿命を終えた風車の廃棄方法もまだ確立されていないと聞いていますから、それも反対の理由です。

発電力が少ない

風力発電は自然エネルギーで注目されていますが、風が吹かないかぎり発電できないので、安定的な電力を生み出すことはできません。

電力は安定的に必要になるものなので、風が吹かない時と吹く時で差が出てしまうと困ってしまいます。また、風の吹く力はそれほど大きくありませんので、発電力も少ないです。

違う視点で考えると、風が吹いて風車を回すことで発電となりますが、その風車の音は発電するほどの大きさが必要なのでとても大きな音になると思います。その音は騒音問題につながって、人々が住むに当たって良くないことに繋がります。

また、風車に鳥が当たってしまって巻き込まれることも考えられますので、他の動物にとっても危険なものになり得ます。

ごく一部でなら

風力発電は供給に安定性がないことと、騒音の心配、そしてメンテナンスや設置場所の確保の難しさから反対です。

まず風力発電は風頼みです。風が吹かなければ電気は発生しないし、台風のように風が強すぎても発電施設が損傷します。どちらも電気の供給はストップするわけです。

風力発電に適した都合のいい風が一年中、吹いてくれる保証はありません。そんな不安定な電気の供給は当てになりません。

次に騒音ですが、アレだけ大きな風車が何百基もビュンビュン回れば、低周波も高周波も何でも発生します。おそらく近隣住民に健康被害を与えるでしょう。そして近隣住民はその場所で生活できなくなります。

また、メンテナンスも費用が掛かります。風車の数が多いほど壊れる数も増えます。それに、毎日風に吹かれているのですから、老朽化も早いです。風車が回らなくなったら電気は止まります。

そして風車の設置場所ですが、日本は国土が狭いです。アメリカのようの広大な土地に風車を設置できるわけではありません。結局、発電所の規模が小さくなり、発電量が需要に追いつかないことになります。

無理して設置すればするほど、コスパが悪くなり、結局電気料金が上がるでしょう。日本中のごく一部で実験的に風力発電を行うなら問題ありませんが、もし日本中全部を風力発電に移行するなら断固反対を表明します。

景観の問題

風力発電設備は施設が巨大なため、施設の設置費用や設置にかかる期間が膨大なものとなってしまい、設置した場合の年間の発電量とのバランスが取れるかが疑問です。

また、風力発電設備のブレードによる騒音や振動による被害が起きた例があり、住宅地の近くなどの設置には特に問題があるように考えられます。

ここまでは前提にすべき問題か難しいのですが、ブレードが破損して飛来した事件も過去に起きており、安全対策や設置位置の住民への協力を得られるかという問題や、土地費用の懸念は大変大きいように思います。

その他、風力発電設の施設が比較的大きく目立つもののため、景観の問題もあり、風力発電設備の設置には反対です。

自然保護の観点

風力発電について、主に自然保護の観点から反対します。まず風力発電とは、巨大な風車のプロペラを風の力で回し、その運動エネルギーを利用して発電機を起動、電気に変換する仕組みです。

弱い風ではプロペラを回すことができないので、主に風の強い山の上などに設置されています。

風車のような巨大な建造物を建造するとなると、山を切り開いたりと、周囲の自然環境に多大な影響を与え、景観が崩れるなどの意見も多く、反対運動の理由にもなっています。

また、風力発電機は騒音、低周波音を引き起こすことも知られており、近隣住民はもちろん、周囲に生息する野生動物にもいい結果を引き起こすとも思えません。

一般的に風力発電は自然環境に配慮したすばらしい発電方法であるかのように思わている場合もありますが、自然環境を破壊しなければ成り立たない発電方法であり、冒頭に書きましたが、自然保護の観点から風力発電を反対します。

安定していない

自然の力を利用して電力を生み出すものですので、一見いい感じがしますが、風が吹かなければ電力が生み出されることはありません。安定した電力を供給することができないのです。

電気は毎日使うものですので、「風が吹かないから今日は電気が少ししかありません」では生活が成り立たなくなってしまいます。

また、風力発電は大きな風車を建設しないといけないため、住宅地には騒音などの問題から建設できませんし、自然豊かな大きな土地に建てないといけませんから環境破壊につながってしまいます。

風車の管理も大変です。強風が吹いて壊れることもあるでしょうし、雷が落ちたら壊れるでしょう。修理のためのコストが意外とかかってしまいます。これらの理由から風力発電には反対です。

自然環境破壊を推進

風力発電のデメリットは、その騒音です。発電機が風に吹かれて回転する時の騒音は、近くに住んでいるとかなり気になります。一台一台はそれほどの音でなくても、何台も集まるとかなりのうるささになってしまいます。

人が多くすむ多い地域には向かない発電法だと考えます。かといって、人のいない田舎に作ることにも問題があります。

大抵の場合、風力の強い小高い山に発電機を設置することになりますが、その設置作業のために山間部を切り開かねばなりません。これは地域の環境に大きな負荷をかけてしまうことになります。

自然に優しいはずの風力発電で、自然環境破壊を推進してしまってはまったく意味をなしません。以上の理由により、風力発電は都市でも田舎でも設置することには反対です。

電力供給が不安定

私は風力発電に反対です。理由は安定性が悪い上に設置場所が限られるためです。

風力発電は風がないと発電できません。そして、電力が不足する真夏にはそんなに風が吹かないことが多いので、ほしいときに発電できない点が弱点だと思います。

また、騒音や低周波といった周囲の住民への影響が大きいので、設置場所も限られます。風力発電の機械自体が大きいので山の上に置くのもコストがかかりますし、平野部は周囲に住んでいる人に悪影響が及びます。

さらに、風向きなども考慮して設置しないといけないので、一ヶ所で大量の電力を発電する風力発電設備を作るのは難しいと思います。

電力供給が不安定という点と、近隣住民に悪影響が及ぶために設置場所が限られる点から、私は風力発電に反対です。

デメリットが多い

以下のデメリットから、私は風力発電に反対です。

1.電力供給の不安定さ

風力発電は巨大な風車を回すことにより発電する物なので、当然天候に大きく左右されます。無風状態だと当然発電は行われません。

2.設備に求められる耐久性の高さ

これは1とは全く逆の事になります。一定レベルの風があれば、ある程度電力供給が安定しますが、近年頻発している木々をなぎ倒すような強い台風や、アメリカの一部で頻発しているハリケーンの様な強い風に対しては、それ相応の強度が必要になります。

しかも、風車を確実に回すために柔軟性より剛性が求められるため、当然、設備の材料費や維持費が高額になります。

3.設備の設置場所

風車が常に回転している物と仮定した場合、住宅地などではその回転による振動などが人々の生活に悪影響を及ぼします。特に生まれたばかりの新生児や妊娠中の母親などは、この振動が想像以上のストレスとなり、その後の成長に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。

人口の少ない郊外に建設するとしても、ある程度広大な土地が必要となってきます。そのような平地があれば、風力発電所の様な不安定な物を建設するより、農業用地にしたり、都市部のベッドタウンとして開発した方が経済効果は遥かに高くなります。そもそも日本にはそのような無駄な土地は有りません。

また、山間部では当然ある程度の強風が安定して吹いている箇所を選ぶ必要があるため、輸送ヘリなどを使った空輸による部品の搬送がほぼ不可能等、設置すること自体が困難になり、またメンテナンスを行う際も、地上から職員がに現地へ赴くことになるので非常に困難になります。

現在、最も有力な設置場所は海上に人工島を作り、そこに風車を建設する事ですが、この場合、送電に大きなコストと電力ロスが発生するため現実的ではありません。また、人工島を作る事でその海域の生態系に異常をきたす可能性もあります。

4.職員の健康面

これは3の内容と被りますが、風車が常に稼働していると仮定した場合、風力発電所で働く職員たちは常にその振動に晒されていることになります。

成人であっても、風車が回転する振動に常にさらされている状態では、知らないうちにストレスを抱える事となり、最悪の場合、脳に異常をきたすことさえあります。

低周波の問題を解決してから

私は風力発電に反対意見を持っています。確かに風力発電は再生可能エネルギーですし、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーのようにも見えます。しかし、一年を通して風がコンスタントに吹くという立地は、地球環境の変化で刻々と変化すると思われます。

風力発電の風車が移動可能ならその問題はクリアできますが、その場所に固定して建設してしまうと、何年後かにその場所での風力が弱くなった時に、設備費と管理費などを上回る発電量を確保することができるのかが不安です。

さらに風力発電の風車ですが、その大きな羽が回るときに「ぐぁんぐぁん」といった低周波が発生するという報告があります。この低周波は人の耳に直接聞こえるものではないので、騒音が発生しているわけではありません。

しかし、どんなに弱い波長でも、何かしら人間の体には影響を与えると思います。その低周波によって人間や自然環境にどのような影響があるのか、そこをきちんと調べてから風力発電に取り組むべきだと思います。

近所にあって欲しくない

風力発電はほかの発電形式に比べて必要な土地が少ないといわれますが、あれが家の近くに立った時の問題をご存知でしょうか。

建設前はこちらもエコな発電方法で風力なら危険性がほぼないのだと思い込んでいますが、いざ出来てみるといろいろ問題があるのだと思い知らされます。

まず建設に必要な土地ですが、どこでもいいわけではなく風通しの良い開けた場所が必要で、たいていそういうところは畑や田んぼなどがありますので、それらをわざわざつぶして作ります。しかし、発電量自体はせいぜい家数十件分が賄える程度なので、微妙というほかありません。

また、巨大な風車が立てる音も気になります。良い風が吹き、効率よく風車が回っているときにはある独特の高周波が聞こえてきます。最初はいいのですが、次第に気になってきます。その時にはもう後の祭りで、以後うるさい生活が始まります。風が強い時は風切音も乗ってくるので、非常にうるさくなります。

たしかにエコでクリーンな発電方法ではありますが、近くに住むものとしてはたまったものじゃありません。近くに建設計画があるときは反対されるのが良いと思います。

地上に風車を建てるのは向いていない

ヨーロッパで風力発電が普及しているのに対して、日本の立ち遅れを指摘する声がありますが、そこからは国土条件を考慮することが抜け落ちております。

平原の割合が大きい欧州に対して、わが国の地形は複雑です。複雑な地形によって、風は一方向から吹くばかりでなく、多くの乱流成分を含みます。

この乱流成分によってブレードなどの回転系が損傷を受け、稼働停止に追い込まれた風力発電施設が現実に存在します。こうしたことから、地上での風力発電は日本には不向きであると言えましょう。

デメリットが多い

自分は風力発電には反対です。理由は、

- 発電量が安定しない

- 風が吹いていない土地には建てれない

- 風車のブレード部分に鳥が巻き込まれてしまう

- 風車から低周波音や機械音で周囲に騒音を与える可能性がある

- 台風に耐えれる風車を作ろうと思ったらコストが上がってしまう

- 地震によって発電が停止しやすい

などが挙げられます。これだけの問題点があり、その割合に発電量が少ないとなれば、風力発電所を建てる必要はあるのかと考えさせられます。

地球温暖化と叫ばれている昨今には、二酸化炭素の出さなくてよく、光化学スモッグや酸性雨といった大気汚染の原因となる酸化物を排出しないので環境には良いと思いますが、安定的に発電できないと意味がありません。

ヨーロッパでは普及しているようですが、広い土地があってのものですから、日本のように複雑な地形をしていると、一方的な風の吹き方をするのでなかなか難しいと思います。

陸上ではなく海上に風車を設置する「洋上風力発電」も、経費は多額になるようで、こちらもなかなか難しいそうです。

クリーンに見えて、実はリスクも大きい

風力発電は人間にとっても自然動物にとっても、大きなリスクを抱えている発電方法です。

- 風力発電機を設置したものの風車が回らない

- 風力発電ができてから体調を崩した

- 騒音被害に遭っている

などの苦情は枚挙にいとまがありません。自然エネルギーを用いた発電方法で、これほどの苦情が出ているのは風力発電だけだと思います。風力発電は人々の生活にヒビを入れる可能性が高い発電方法なのです。

また、巨大な風車は自然の動物にとっても脅威です。事実、風車に激突して鳥類が死亡するという事故は頻発しており、自然に優しいと言っていながら、実際には自然動物への脅威となっている実態は見逃すことはできません。

他にも、一度建てた風車は常にメンテナンスが必要となるので、それだけの維持費用がかかります。当然、それは今の子どもたちの世代が払っていく負債として残っていくのです。

はたしてこれが未来のためになるでしょうか?これらの現実を見る限り、風力発電には決して賛同できません。

日本には不向きな発電方法

日本の風力発電には反対です。なぜなら、風力発電は日本の気候には合っていないので、費用の割に合わないからです。ヨーロッパであれば、偏西風が吹いてたくさん発電ができます。

しかし、日本は大きな風が吹くと言えば台風の時ぐらいなもので、常に一定のいい風が吹かないため安定した発電ができません。それなのに、風力発電の機械を動かすためにお金がかかり、とてもコストパフォーマンスは悪いと言えると思います。

また、風車を置く場所についても、ヨーロッパであれば広大な敷地に間隔をほどよくおいて、設置することができますが、日本の場合はそのような土地もなかなかないように思います。さらに、その土地に一定の風が吹かないといけないわけですから、そのような場所を確保するのは難しいといえます。

自然を利用した風力発電は環境的には空気を汚すことも、体に害もないので、ぜひ取り入れたいところですが、残念ながら日本には不向きなので、風力発電については反対です。

発電量の見通しが不安定

風力発電は最近注目されている発電方法の一つですが、私は風力発電にはとても反対しています。

まずは、風力というのは自然を相手にして得られるものです。当然、風が吹かない日もある事でしょう。そんな時は発電を全くしないただの風車になってしまいます。毎日コンスタントに発電すると思っている方もいると思いますが、実際には風が吹かない日もあるという事です。

それと野鳥です。風力発電の風車に野鳥がぶつかって死んでしまうという事故が多発していると聞きます。風力発電の設置場所は海辺などが多く、数多くの水鳥たちが住んでいる環境です。そんなところに風力発電の為に大きな風車を設置することはナンセンスではないかと思います。

原子力発電を嫌う現代ですが、他の発電に頼っていては日本の電力すべてをまかなう事は不可能ではないでしょうか。

風力発電以外も太陽光発電であったり、火力発電であったりと原子力以外の発電方法を取り入れようとしている日本ですが、何かを犠牲にしていることを皆さんも理解してもらいたいと思います。

風車を建てる際に環境破壊が起きる

風力発電は一般にクリーンエネルギーの1つといわれ、環境に優しいというイメージがあります。しかし、風力発電は本当に環境に優しいのでしょうか。

風力発電の視覚的な一般的なイメージはおそらく、真っ白な発電機がいくつかくるくると羽を回しており、上には青空が広がっていて、とてもクリーンで優雅にすら思うようなものだと思います。

原発と違ってとても環境を汚すというイメージはありません。「げんぱつ」と「ふうりょく」という読み方も、濁点の有無という違いがあり、これは言語学、音声学的な観点からも濁点のない方がクリーンに聞こえます。

しかし、実際の風力発電事業では、風車は山の尾根に建てられることが多く、そこに運ぶために山に道をつくり、山の環境を破壊して建てられます。その結果、思わぬ土砂災害に襲われる危険性があります。

建てたあとのイメージはいいかもしれませんが、建てるプロセスで自然を破壊しているのです。それでも得られるエネルギーは原発の500分の1です。しかもフル稼働しているわけではありません。これを建てることになんの意味があるのでしょうか。

日本では他の発電方法の方が良い

風力発電は日本では難しいと思います。問題なのは場所です。風が吹いている土地を探さなければならないからです。日本は平地というのはそこまで多くなく、継続的に風が吹いている土地を探すのは決して容易では無いでしょう。

条件に当てはまるような土地があったとしても平地ですので、街やらなんやらと、すでに利用されている可能性の方が高いと言えるでしょう。風力発電においては土地というのが重要で、どこでもいいわけでは無いので、その土地の値段が割高であったらどうしても導入のコストがかかるでしょう。

また、風力発電は風が強ければいいというものではなく、台風などの強風では使用できません。あまりに強風だと損傷してしまいますし、かといってあまりに風が弱かったり吹かなかったりしても意味がありません。

原子力発電のように大量の電力を産む発電方法ではありませんから、設置する場所というのが非常に重要になってくるわけです。

近年では地震や台風というような災害も増えるなか、設置したところで発電機がそういった災害で壊れないという保証もないので、違った発電方法の方が日本には向いていると思います。